日常の1シーンから、旅行や運動会、結婚式といった特別なイベントに至るまで、スマートフォンをかざして動画を撮影することは、老若男女問わず、多くの人たちにとって当たり前となりました。

手元にある小さなデバイスで、かけがえのない瞬間を動画として残し、そして気軽にシェアできるようになりました。その実現に貢献しているのが「イメージセンサー」です。イメージセンサーは、人間でいう眼の網膜にあたる半導体。カメラのレンズから入った光を電気信号に変換し、一つの「画」を生み出す小さな部品です。

ソニーのイメージセンサーの歴史は苦労と成功と進化の連続。その中の1ページが、今から10年前の2012年に誕生した「積層型CMOSイメージセンサー」です。

積層技術は、そのユニークな構造により、イメージセンサーの小型化、高画質化、高機能化を実現し、それまでの常識を大きく変えました。今やソニーのイメージセンサーのおよそ9割が積層技術を採用しています。さらに、積層技術をベースに開発されている画期的なイメージセンサーも数多くあります。

そんな積層技術の開発ストーリーに入る前に、そもそもソニーがなぜイメージセンサーを作っているのか。そのきっかけからご紹介しましょう。

スマートフォンを筆頭に、いまや社会のさまざまなシーンで応用されている「積層型CMOSイメージセンサー」。このイメージセンサーの開発に、ソニーが本格的に踏み込んだのは半世紀以上も前のこと。

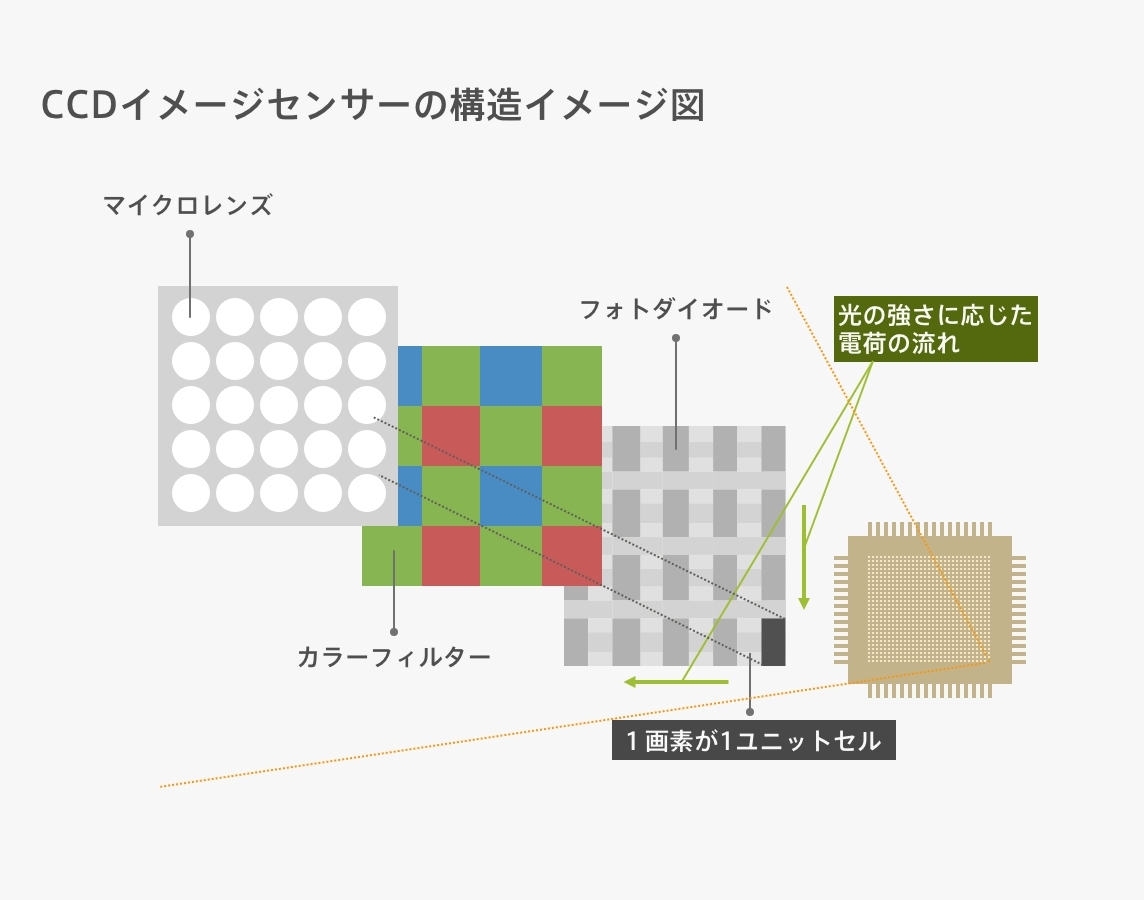

ソニーは、電子の「眼」としてのCCDに大きな将来性を感じており、1970年春に、その後現代にいたるまで長年続くイメージセンサーの研究開発がスタートしました。当時ソニーが着目したのがCCDイメージセンサーです。CCDとは、「Charge Coupled Device(電荷結合素子)」の略称。もともとは、デバイスに敷き詰められた「画素」という素子が電荷(電気)をバケツリレーのように受け渡して電気信号として伝える半導体のことでした。ソニーでは、その仕組みを「レンズから取り込んだ光を電気信号に変えて、信号から一枚の写真にする」イメージセンサーに使おうと考え、研究を開始します。

CCDイメージセンサーを安く作ることができれば、安価なビデオカメラも誕生し、一個人でもビデオカメラを所有して気軽に使えるようになるはず。その思いをもとに進められたプロジェクトは、まずは1978年に、CCDイメージセンサー「ICX008」の商品化に成功。これが世の中に初めて生み出されたCCDイメージセンサーとして、全日空のジャンボ旅客機に搭載されたCCDカラーカメラに搭載され、離着陸の様子を機内に映し出しました。さらに開発と生産現場による歩留改善に向けた必死の努力の末、1985年に念願の民生用カメラ一体型8ミリビデオ「CCD-V8」が誕生しました。

1989年には、高機能と小型化を両立し、“パスポートサイズ”のキャッチコピーで発売されたカメラ一体型8ミリビデオ「CCD-TR55」が記録的な大ヒットに。これによってソニーはイメージセンサーにおけるリーダーの地位を確立します。

CCDイメージセンサーで市場トップに上りつめたソニーでしたが、自らCMOSイメージセンサーへ大きくシフトしていくことになります。

CMOSとは、「Complementary Metal-Oxide Semiconductor(相補型金属酸化膜半導体)」の略。一つ一つの画素に受光素子と、電荷を電圧に変換して増幅させる機能(アンプ)を組み込んだ構造のイメージセンサーです。

信号をバケツリレー式に転送するCCDイメージセンサーに比べ、CMOSイメージセンサーはその構造上、CCDよりもはるかに信号を速く伝送でき、しかも低電圧・低消費電力。つまり、CMOSイメージセンサーのほうが原理的には動画や高精細な映像の撮影には向いていたのです。ただ、CMOSイメージセンサーには画素ごとに生じるノイズもそれぞれ増幅してしまうため、「信号にノイズが載りやすい」という欠点もありました。

ソニーがCMOSイメージセンサーの開発を始めた1996年というのは、インターネットやハイビジョン放送に対応した液晶ディスプレイが普及し始める時代。その動向に注視する中で、今後はCMOSイメージセンサーの採用が不可欠になると考えました。

CMOSイメージセンサーの研究開発では最後発のソニーでしたが、「ソニーが将来もイメージセンサーのトップリーダーであり続けるためには、今のうちにCMOSへ大きく舵を切るべきだ」と、2004年にCCDイメージセンサーの増産投資をストップし、CMOSイメージセンサー開発への投資を加速させました。

2000年から少しずつCMOSイメージセンサーの市場投入を始めていたものの、画像は暗めでノイズも出やすかったため、デジタルカメラやカムコーダーなどでは、依然として高感度で画質が良いCCDの実装が主流でした。

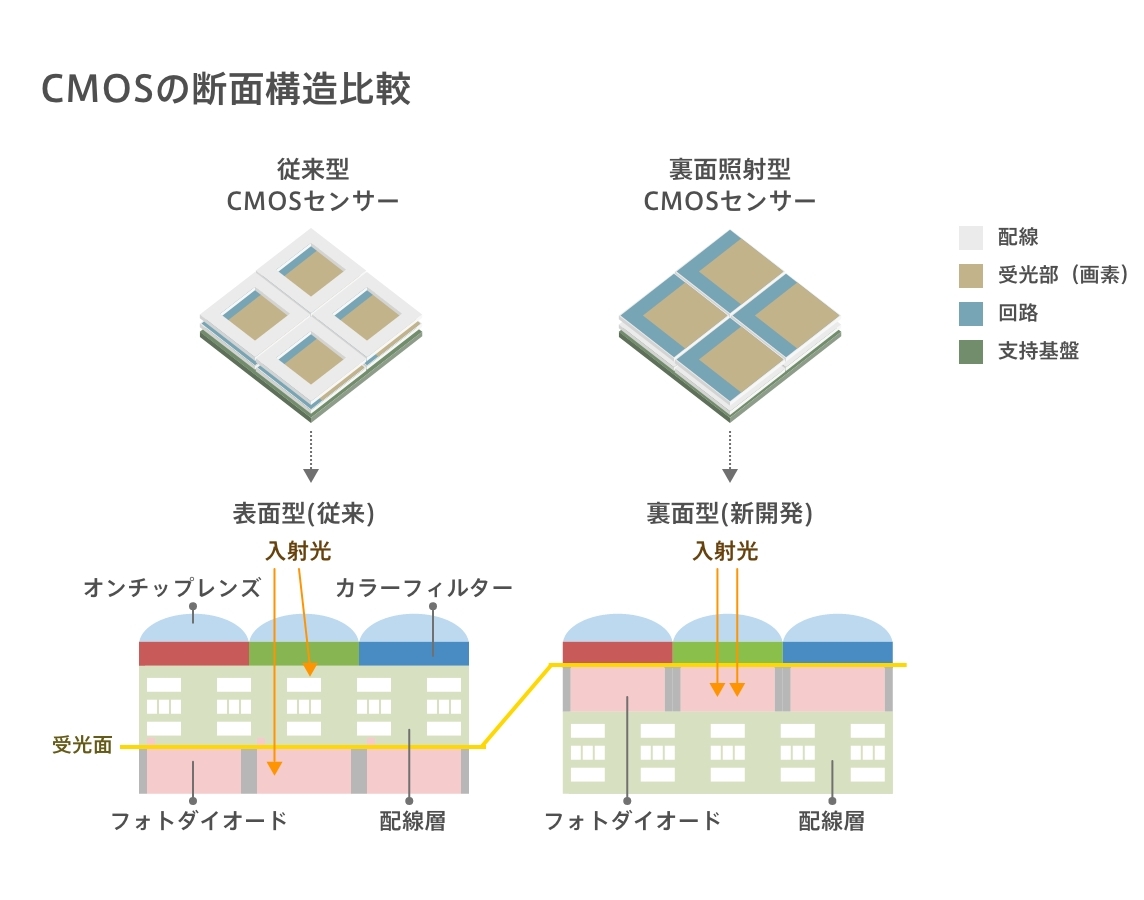

CMOSイメージセンサーの課題は、基本構造にありました。CMOSイメージセンサーは、信号を伝送する金属配線の層の下に光を電気信号に変換する受光素子(フォトダイオード)が置かれていました。この構造だと、入射してきた光が、配線層で遮られてしまい、感度面では非常に不利という欠点がありました。

それならば、「光の入射側にフォトダイオードを配置すれば光が遮られないのでは」

――― ソニーはこの「裏面」から照射することで効率よく光を取り込む方法に着目したのです。この「裏面照射型」の考え方自体は業界でも20年以上前から唱えられていましたが、半導体製造の一般的な方法から考えると非常に製造が困難と言われ、未だかつて誰も実現できていませんでした。

裏面照射型CMOSイメージセンサー実現に向けたプロジェクトは2002年からスタート。壮絶な試行錯誤を経て、7年後の2009年に裏面照射型CMOSイメージセンサーの量産化に世界で初めて成功したのです。その初モノを搭載したデジタルハイビジョン“ハンディカム”「HDR-XR520V」「HDR-XR500V」が世に送り出されました。

ソニーが世界に先駆けて実用化した裏面照射型CMOSイメージセンサーは、明るくノイズが少ない美しい映像を実現し、業界でも大きな話題となりました。

その頃、ソニーの半導体チームはすでに次の目標に向けて走り始めていました。裏面照射型CMOSイメージセンサーを携帯電話のカメラに搭載したい・・・そんな折、一人のベテラン技術者が参画します。ソニーのCMOSイメージセンサーを次世代へ飛躍させる鍵を握って……。

その男こそが、積層型CMOSイメージセンサーの生みの親である梅林拓でした。